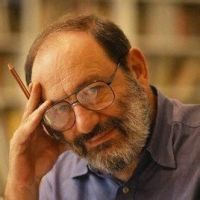

翁贝托·埃科(安伯托·艾柯 Umberto Eco,1932- ),1932年生于意大利,他身兼哲学家、历史学家、文学评论家和美学家等多种身份,更是全球最知名的记号语言学权威。他的学术研究范围广泛,从圣多玛斯·阿奎纳到詹姆斯·乔伊思乃至于超人,知识极为渊博。个人藏书超过三万册,已发表过十余本重要的学术著作,其中最著名的是《读者的角色──记号语言学的探讨》这部专著。

艾柯诞生于意大利西北部皮埃蒙蒂州的亚历山大,这个小山城有着不同于意大利其它地区的文化氛围,更接近于法国式的冷静平淡而非意大利式的热情漾溢。艾柯不止一次指出,正是这种环境塑造了他的气质:“怀疑主义、对花言巧语的厌恶、从不过激、从不做夸大其词的断言”。Eco这个名字据说原是一位“先知”给他祖父取的名字,是ex caelis oblatus 的首字母缩写,意为“上天所赐”。艾柯的父亲是一名会计师,祖母达观幽默,从她那里艾柯获益良多。当时的意大利天主教氛围浓郁,自20年代兴起的新托马斯运动方兴未艾,以致于13岁的艾柯就参加了意大利天主教行动青年团,还在方济各修会做过一段时间的修道士。正是这段经历使他接触了天主教的哲学核心——托马斯主义。后来,艾柯进入都灵大学哲学系学习,在美学教授、存在主义哲学家路易斯·帕莱松(Luigi Pareyson)的指导下,于1954年完成了博士论文《圣托马斯的美学问题》,经过修改的论文于1957年出版,更名为《托马斯·阿奎那的美学问题》(The Aesthetics of Thomas Aquinas,1956),是为艾柯的第一部专著。这本著作加上数年后出版的另一部专著《中世纪的艺术与美》(Art and Beauty in the Middle Ages,1959),初步奠定了他作为“中世纪学者”(medieval scholar)的地位。